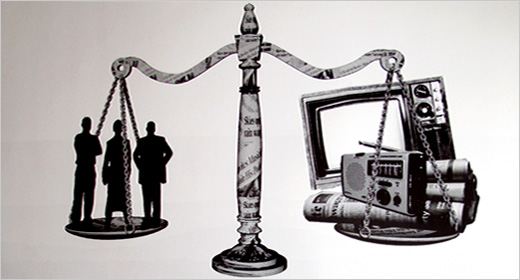

Depuis peu, l’Afrique de l’Ouest est témoin d’une augmentation troublante de la manipulation des lois sur les médias pour cibler les journalistes, étouffer la dissidence et porter atteinte à la liberté de la presse.

Les rapports de recherche produits par la Fondation des médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) sur les obstacles juridiques à la lutte contre l’impunité et couvrant six pays d’Afrique de l’Ouest montrent que, bien que les lois répressives varient d’un pays à l’autre, un certain nombre d’entre elles sont communes à la quasi-totalité de ces pays. Il s’agit notamment des lois sur la diffamation, la cybercriminalité, la sécurité nationale et l’ordre public. On peut également citer la réglementation des licences, les lois sur l’injure et l’outrage à magistrat.

Une autre caractéristique commune de ces lois est qu’elles sont trop générales, formulées de manière ambiguë ou appliquées de manière sélective afin d’étouffer la dissidence, de réprimer le journalisme de responsabilité et d’intimider les journalistes.

Alors que ces lois sont prétendument conçues pour réglementer le paysage médiatique, protéger la réputation des individus et empêcher la désinformation, elles sont de plus en plus utilisées par les gouvernements et les puissantes élites comme des armes pour intimider les voix critiques.

En Guinée-Bissau, les arrestation/détentions arbitraires, les agressions physiques et l’intimidation ont contraint les médias à pratiquer l’autocensure.

Au Nigeria, les lois sur la diffamation sont utilisées par des individus, des entreprises ou des représentants du gouvernement pour sanctionner les reportages ou les commentaires critiques. Nombre de ces actions sont des poursuites-baillons, intentées de mauvaise foi dans le but d’épuiser les accusés d’un point de vue financier, moral et psychologique.

Le gouvernement et des individus puissants invoquent également la loi nigériane sur la cybercriminalité à l’encontre de journalistes et de blogueurs pour des publications critiques et de responsabilisation, ainsi que pour des messages sur les réseaux sociaux jugés dérangeants. Les sections 24 et 27(1b) de la loi de 2015 sur l’interdiction et la prévention des cybercrimes ont été utilisées à maintes reprises pour cibler des journalistes et des activistes, et cette tendance se poursuit malgré les amendements apportés en février 2024.

La récente chute du Ghana dans les classements mondiaux de la liberté de la presse est en grande partie due à des violations en série perpétrées sous couvert de deux lois qui sont devenues le substitut de la diffamation criminelle : l’article 208 (1) de la loi sur les infractions pénales de 1960 (loi 29) et l’article 76 (1) de la loi sur les communications électroniques (loi 775). Ces deux lois sanctionnent les fausses nouvelles susceptibles de provoquer la peur et la panique par des peines d’emprisonnement maximales de trois et cinq ans respectivement.

Le rapport du Togo a établi que l’article 497 (1-2) du code pénal du Togo servait le même objectif répressif que les lois ghanéennes susmentionnées. Cette section de la loi togolaise fournit un prétexte pour appliquer des sanctions pénales, y compris des peines de prison, pour les délits de fausse publication, bien que la loi sur la presse de 2004 dépénalise les délits de presse.

En ce qui concerne le Bénin, le Code du numérique est l’arme juridique la plus fréquemment utilisée contre les publications critiques en ligne. Il est utilisé de la même manière que la loi nigériane de 2015 sur la cybercriminalité.

En Côte d’Ivoire, la lèse-majesté ou le délit d’offense au Président et les lois sur l’outrage à la Cour ont coûté à plusieurs journalistes et médias des suspensions en série. L’article 91 de la loi de 2017 régissant la presse maintient le délit d’offense au Président de la République et autorise la fermeture de médias par l’Autorité Nationale de la Presse (ANP).

De même, l’article 183 du code pénal ivoirien (loi n° 2021-893 du 21 décembre 2021) punit le délit de « discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement. ».

Ces lois utilisées comme des armes soulignent la nécessité d’un examen impartial des lois sur les médias et de leur application afin de remédier à ces excès. Les rapports appellent donc à des réformes pour clarifier et réduire le champ d’application de ces lois afin d’améliorer la protection juridique des journalistes.

Vous pouvez cliquer sur le Ghana, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Togo et la Guinée-Bissau pour lire les rapports sur ces pays.